Dieter Hacker: Die politische Arbeit des Künstlers beginnt bei seiner Arbeit

Damit fing es an: dass ich mit einer Mordswut von Genua nach Berlin zurückfuhr und mir überlegte, wie ich mich rächen könnte. Dem Galeristen Francesco M. hatte ich ein paar Stunden vorher Prügel angedroht, hatte meine Arbeiten wieder eingepackt und war, wie gesagt, vor mich hin schimpfend zurückgefahren. Dabei war gar nichts Dramatisches passiert, und vermutlich versteht der Galerist heute noch nicht, was eigentlich los war. Er hatte sich nur mir gegenüber genauso verhalten, wie er das gewöhnlich tat bei den Künstlern, mit denen er zusammenarbeitete.

Francesco M. war nicht unvermögend, und zusätzlich hat er seinen noch wohlhabenderen Schwager davon überzeugen können, sein Geld bei ihm zu riskieren. Beides erlaubte ihm, seine Galerien in Genua und Mailand in ziemlich großem Stil zu führen, mit einigem Renommee und dadurch mit entsprechender Macht über seine Künstler ausgestattet. Dabei war er zu seinen Künstlern nicht einmal unfreundlich oder ausbeuterisch, nein, er ließ einen nur merken, dass er es war, von dem man abhängig war.

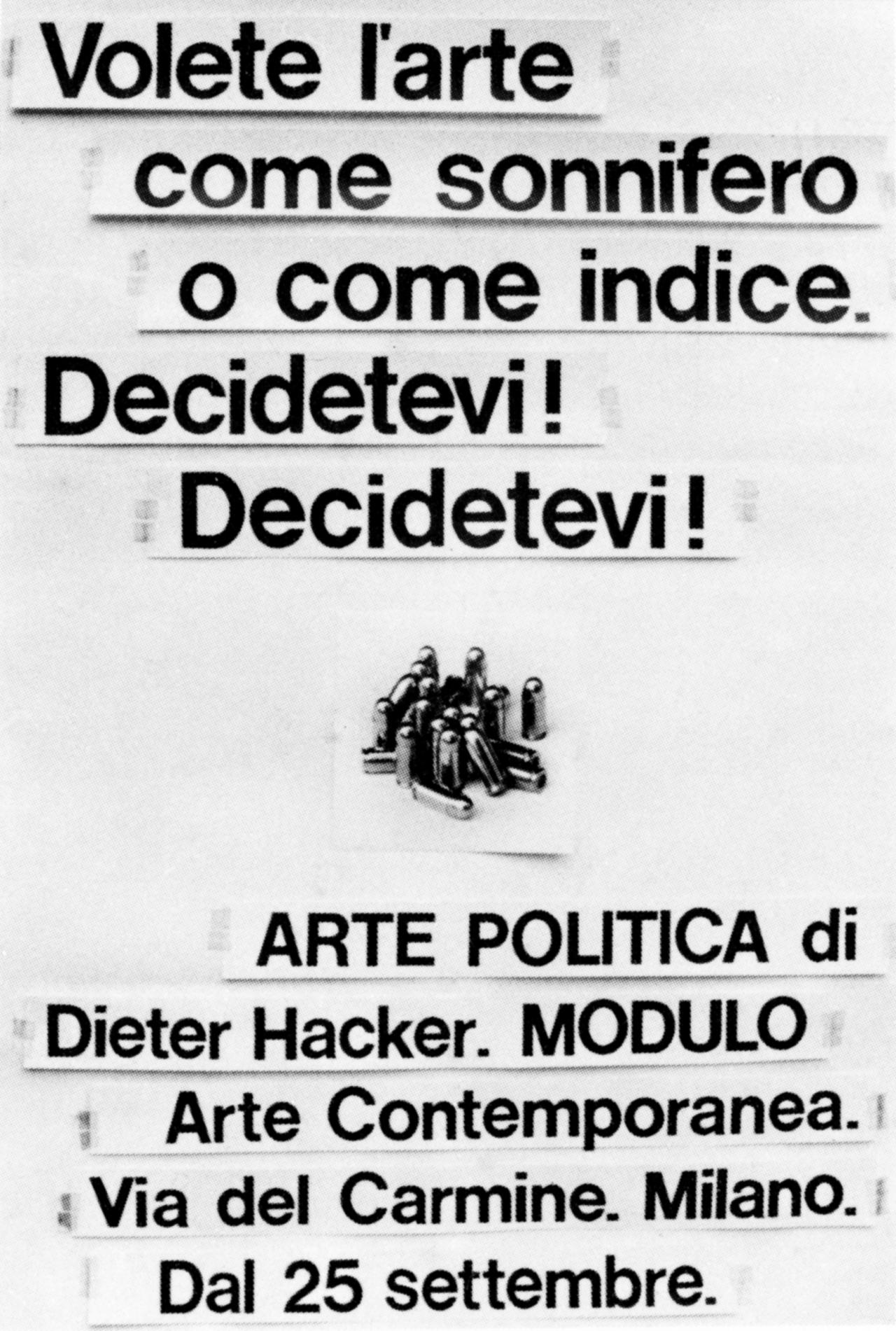

Die Ausstellung, die ich damals, 1970, in seiner Galerie in Genua gemacht hatte, war eine mit politischen Bildern – politischen Bildern wie dieses programmatische von 1970 mit dem Titel »Politische Kunst«.

So allgemein diese Parolen waren und so wenig sie im Grunde mit meinen eigenen Lebensbedingungen zu tun hatten, mein Selbstverständnis als politischer Künstler rieb sich doch zunehmend an den Umständen, unter denen freiberufliche Künstler zu arbeiten haben. Meine Erfahrungen mit dem Galeristen Francesco M. waren da nicht die ersten, und an den Kollegen war gut zu sehen, dass das nicht nur mein persönliches Problem war. Aber schließlich ist jeder froh, überhaupt den Fuß in die Tür bekommen zu haben - was zählen da die kleinen Demütigungen. Was man sich allenfalls erlauben konnte – es passt nicht schlecht zum Bild des freien Künstlers das sind gelegentliche aggressive Ausbrüche. Ich packte also meine Arbeiten ein – die Ausstellung in Genua war zu Ende ließ die anschließend geplante Ausstellung in Mailand sausen und fuhr nach Berlin zurück. Bloß, was konnte ich tun, ohne dass sich ähnliche Erfahrungen ständig wiederholten?

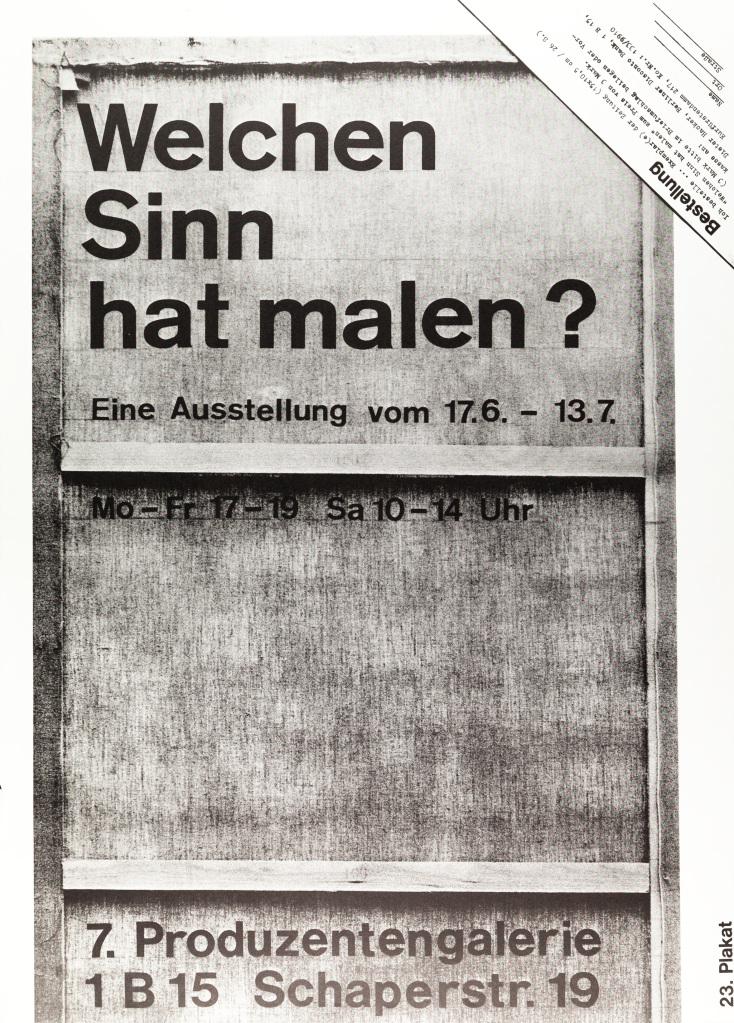

War es zwischen Modena und Verona? Oder war es auf der Höhe des Brennerpasses? Jedenfalls, mit einem Mal war der Entschluss da: Ich mache meine eigene Galerie. Und ich eröffne meine Galerie mit einem Plakat.

In einem Punkt allerdings, das muss ich zugeben, unterschied sich mein Entschluss schon von der wundersamen Wandlung des heiligen Paulus: er war nicht ganz unvorbereitet. Bernhard Sandfort, der 1970 Berlin demonstrativ in Richtung Provinz verlassen hatte und seitdem in Mannheim seinen »Augenladen« betreibt, hatte 1969 in Berlin-Kreuzberg eine Produzentengalerie gegründet, die er »Galerie für kollektive Kunst« nannte.

„Ein Laden mit Schaufenster, in dem ich arbeitend lebe. Ich schaue aus dem Fenster, meine Nachbarn schauen rein – wir begegnen uns. Ich male meine Bilder, baue Ausstellungen auf und ab und denke öffentlich... Mit den Demonstrationen gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam entsteht eine neue Solidarität der von Kapitalinteressen und Staatsverwaltung betroffenen Menschen. Die private Galerie als Boutique des Kapitals und das Museum als Trottel des Staates verloren ihre Aura. Es galt, neue Formen der Vermittlung zu erfinden, wenn künstlerische Arbeit nicht Privatsache bleiben sollte.“ (Bernhard Sandfort)

Mit Bernhard Sandfort hatte ich die Frage häufig diskutiert, ob es wirklich notwendig war, dass Künstler die Vermittlung ihrer Arbeit selbst übernehmen. Ich war davon nicht überzeugt, und das entsprach auch meiner damaligen Strategie. Ich dachte eher daran, die Institutionen der Kunstvermittlung vor den Wagen meiner eigenen Konzeption zu spannen. Das ist möglich. Die Reglementierung durch Kunsthandel und Kunstvermittlung ist nicht die einer Meinungsdiktatur. Mir hat also nie ein Galerist, Kunstvereins- oder Museumsleiter vorgeschrieben, wie eine Ausstellung oder gar die Werke auszusehen hätten – und ich kenne auch keinen Fall dieser Art. Wird die Arbeit des Künstlers akzeptiert, hat er in der Regel auch die Möglichkeit, seine Vorstellungen bei der Veröffentlichung der Arbeit zu realisieren. Der kritische Punkt ist nur, dass der Künstler, der ausschließlich innerhalb des etablierten Kunstvermittlungssystems arbeitet, schnell lernt, stillschweigend mit diesem System zu kollaborieren. Weil der Erfolg für ihn angenehm ist, aber auch, weil er die Alternativen gar nicht kennt, stimmt er in der Regel von vornherein seine künstlerische Konzeption auf die Bedingungen des Kunstvermittlungssystems ab. Das heißt also, der akzeptierte Künstler kann zwar veröffentlichen, was er denkt, er denkt aber nicht mehr, was er denken könnte. Aber dazu später.

Die Tradition

Das Prinzip der Vermittlung der eigenen künstlerischen Arbeit hat Tradition. Die Dadaisten, besonders die des Berlin DADA fanden, da sie sich auf etablierte Galerien und Museen nicht stützen konnten, neue Veranstaltungsorte und damit verbunden neue Veranstaltungsformen.

Ben Vautier besaß von 1958 bis 1972 in Nizza einen eigenen Laden, der erst »Laboratoire 32« hieß und dann »Galerie BDDT« (Ben doute de tout) und der 1973 als Kunstwerk im Musée d'Art Moderne in Paris wieder aufgebaut wurde, während Ben in Nizza neue Galerien und Ausstellungsräume gründete.

Joseph Beuys ist seit Beginn der 1960er-Jahre gegen jeden hermetisch sich abschließenden Kunstbegriff angegangen. Ihre Manifestierung fand diese Arbeit unter anderem in der Gründung der »Deutschen Studentenpartei« 1967, der »Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“« 1971 und der »Initiative der Free International University« 1973.

Klaus Staeck gründete 1965 die »edition Tangente« (seit 1972 »edition staeck«). Klaus Staeck: „Die ursprüngliche Idee hatte nicht den Aufbau einer traditionellen Galerie zum Ziel, sondern die Schaffung eines direkten, vom Kunstmarkt unabhängigen Kommunikations- und Vertriebssystems. War man nicht dazu bereit, sich mit seiner Kunst inhaltlich den Erwartungen des Kunsthandels anzupassen, so wurde der Aufbau eines eigenen Vertriebssystems geradezu eine Notwendigkeit.“

1968 entstand die »reflection press« von Albrecht D. als Künstlerselbstverlag. Albrecht D.: „Mit der Gründung des Miniaturverlages »reflection press« wollte ich verschiedene Dinge publizieren und dokumentieren, die in den etablierten Verlagen im Augenblick des Entstehens nicht akzeptiert werden. Durch die Beschäftigung mit gesellschaftspolitischen Alternativen und der sogenannten Theorie zur Gegenkultur sah ich den Verlag auch als ein Modell zur Praxis der Gegenkultur.“

Aber noch etwas kam hinzu, was den dunklen Wunsch nach noch mehr Unabhängigkeit konkret werden ließ. Ich glaube nicht, dass ich meine eigene Galerie aufgemacht hätte, hätte ich damals noch in München gelebt. Die Rebellen und die „Verrückten“ des ganzen Landes drängelten damals nach Berlin. Die Umgangsformen unterschieden sich von allem, was ich bis dahin kannte. Man konnte anreden, wer einen interessierte, ohne gleich dem Verdacht der Anmache ausgesetzt zu sein. Und man konnte auch einen eigenen Laden aufmachen, um öffentlich zu sagen, was man sagen wollte. Erst im extrem kommunikativen Klima Westberlins konnte ich mir damals, 1971, vorstellen, dass eine Produzentengalerie funktioniert; dass überhaupt Besucher in einen Laden kommen, sich umsehen und dann auch sagen, was sie denken.

Ich machte also meine Galerie auf – die erste von dreien – in Berlin-Wilmersdorf. Alle drei Galerien übrigens lagen dicht beieinander, im Zentrum der Stadt. Die zwei Umzüge waren also keine grundsätzliche Umorientierung, waren hauptsächlich räumliche und organisatorische Verbesserungen.

Das Galerieprogramm

Von Anfang an lag eine Entscheidung fest: Ich würde nicht meine alten Arbeiten ausstellen, auch nicht diejenigen, die noch einige Zeit neben dem Galerieprogramm entstanden. Die Galerie sollte also keinesfalls ein Instrument zur Veröffentlichung der Arbeiten sein, die unabhängig von den Galerieerfahrungen entstanden waren. Denn gerade das war ja die Grundkonzeption: künstlerische Arbeit im möglichst engen Austausch mit den Rezipienten zu betreiben und dafür einen Ort zu schaffen – die Produzentengalerie. Der enge Austausch mit den Rezipienten – also in der einen Ausstellung frustriert auf spärliche Besucher zu warten, in der nächsten sich dafür am großen Interesse zu freuen; einmal mit massiver Kritik konfrontiert zu werden und dann wieder zu erleben, dass viele Leute sich mit eigenen Beiträgen an Ausstellungen beteiligen – dieser Austausch hat natürlich Folgen.

Eine davon war die Überzeugung, dass künstlerische Arbeit, wenn sie politisch betrieben wird, möglichst konkret und kontinuierlich sein muss. Dass der allgemeine Appell, das Aperçu, die gute Idee nicht ausreichen. Eine andere Erfahrung, dass man von den Interessen eines Menschen ausgehen muss, wenn man ihn erreichen will, dass man ihm nicht ständig den Hammer der eigenen Überzeugung auf den Kopf hauen darf.

Was im ersten Jahr meiner Galeriearbeiten schemenhaft angelegt war, entwickelte sich zu einer spezifischen Programmstruktur: keine Einzelwerke, nur komplette Ausstellungen zu jeweils einem Thema. Der Katalog der Themen gliedert sich auf – und das ist bis heute so geblieben – zwischen zwei Polen: Das eine sind kritisch-analytische Ausstellungen über Kunst- und Vermittlungsprobleme, das andere Ausstellungen, in denen Beispiele neuer Formen von Volkskunst gezeigt und diskutiert werden. Beide Komplexe haben miteinander zu tun, und beide werden bewusst durch die Reihenfolge der Ausstellungen aneinander gerieben

Die beiden Themenkomplexe haben aber nicht nur miteinander zu tun, sondern sie haben auch mit mir selber zu tun. Ich versuche also bei jedem Thema, das ich bearbeite, von meiner eigenen Situation auszugehen. Das Resultat veröffentliche ich dann, wenn ich meine, dass das nicht nur mein Privatproblem ist, sondern dass das prototypisch ist. So war die Ausstellung »Kritik des Konstruktivismus«, 1972, eine Aufarbeitung meiner eigenen Vergangenheit als Kinetiker und Konstruktivist. Der Verfall des Konstruktivismus war ja aber nicht mein Privatproblem. So war die „Kritik des Konstruktivismus“ gleichzeitig eine Abrechnung mit einer Kunst, die ihre utopische und spekulative Kraft eingebüßt hatte und zur Dekoration verkommen war.

Die Ausstellung »Kunstkritik ist ein stumpfes Messer«, 1971, verarbeitete meine eigenen Erfahrungen im ersten Jahr meiner Galeriearbeit in Berlin. Aber die Berliner Kunstkritik ist natürlich nicht grundsätzlich anders als die in München, Hamburg oder Braunschweig.

Die Ausstellung »Welchen Sinn hat malen?« 1974, war ein erster Versuch, die Probleme zeitgenössischer Malerei zu reflektieren, sie war aber andererseits für mich der Auslöser, auch selbst mit dem Malen anzufangen.

Die kritisch-analytische Arbeit, die sich mit kunstimmanenten Problemen befasst, ist eine Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen des Künstlers in der Bundesrepublik, also auch mit meinen eigenen Arbeitsbedingungen.

Die Volkskunst

Aber schließlich sind nicht nur die gelernten Künstler schöpferisch. Jeder Mensch produziert sein eigenes, unverwechselbares Programm: physische oder psychische Eigenarten und besondere Fertigkeiten. Schärft man den Blick für die Erscheinungsformen individuellen Ausdrucks, findet man ein überraschend großes Spektrum, in dem die Merkmale persönlicher Unverwechselbarkeit nur die einfachsten Formen darstellen. Von diesen, bis zu phantasievollen, auf die Emanzipation der Individuen gerichteten Formen organisierten politischen Handelns reicht der Raum, der die Grundlage einer neuen Volkskunst sein könnte.

Auf der Suche nach dieser neuen Volkskunst hoffe ich auch auf Klärung meiner eigenen gesellschaftlichen Funktion – der des Künstlers in einer westlichen Industriegesellschaft. Volkskunst ist also kein Arbeitsgebiet, dem ich mich mit dem Interesse des Ethnologen, Soziologen oder Kunsthistorikers nähern würde. Die Zukunft der Kunst ist verbunden mit der Entwicklung einer verbreiteten ästhetischen Artikulationsfähigkeit und -möglichkeit. Ohne diese solide Basis ist sie verurteilt, in esoterischen Kunstzirkeln zu verkümmern oder zum Konsumgut abzusinken.

Ein Teil meiner Arbeit besteht also im Aufspüren und Sammeln von Beispielen einer neuen Volkskunst und im Aufzeigen der Bedeutung, die dieses Material hat.

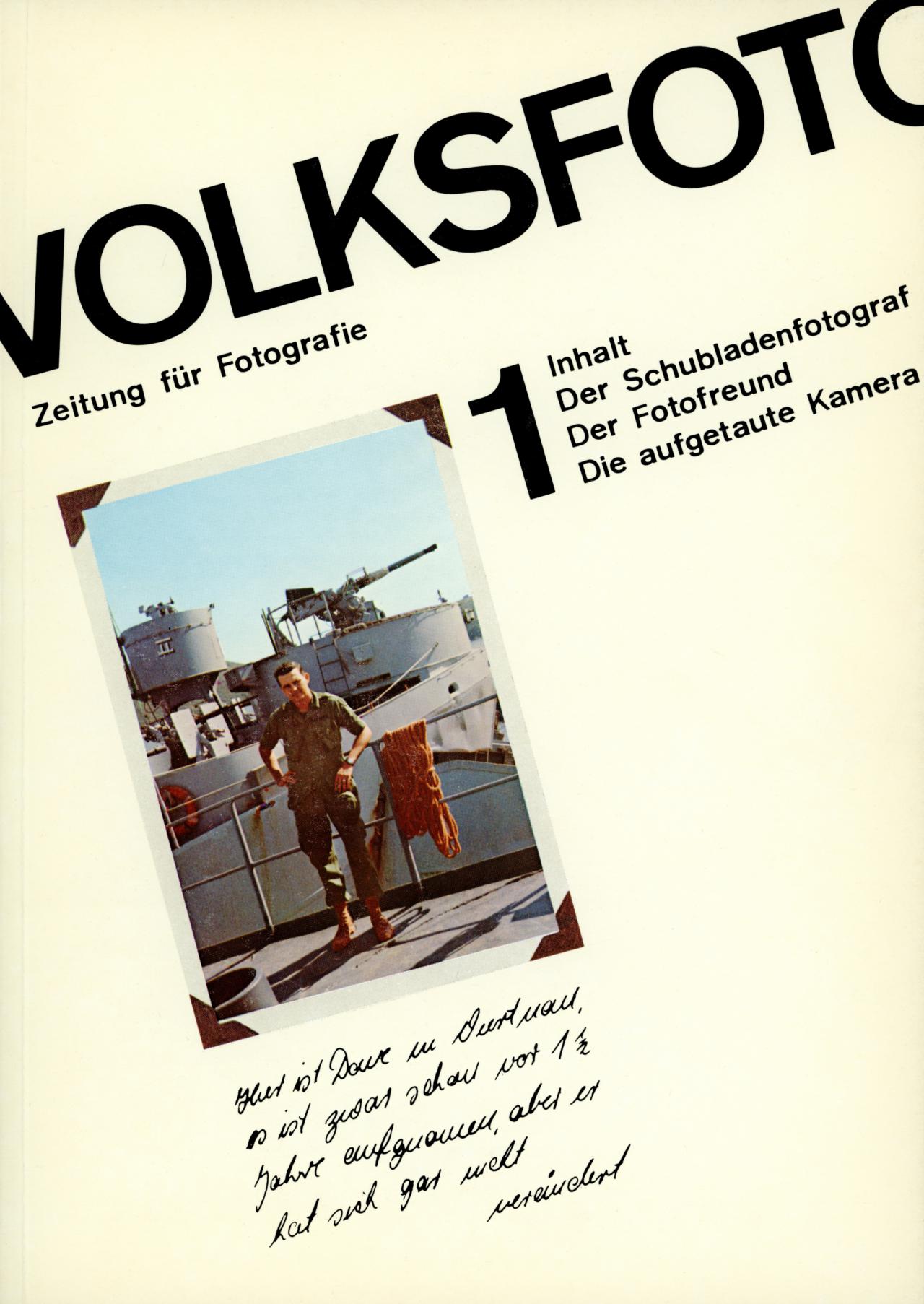

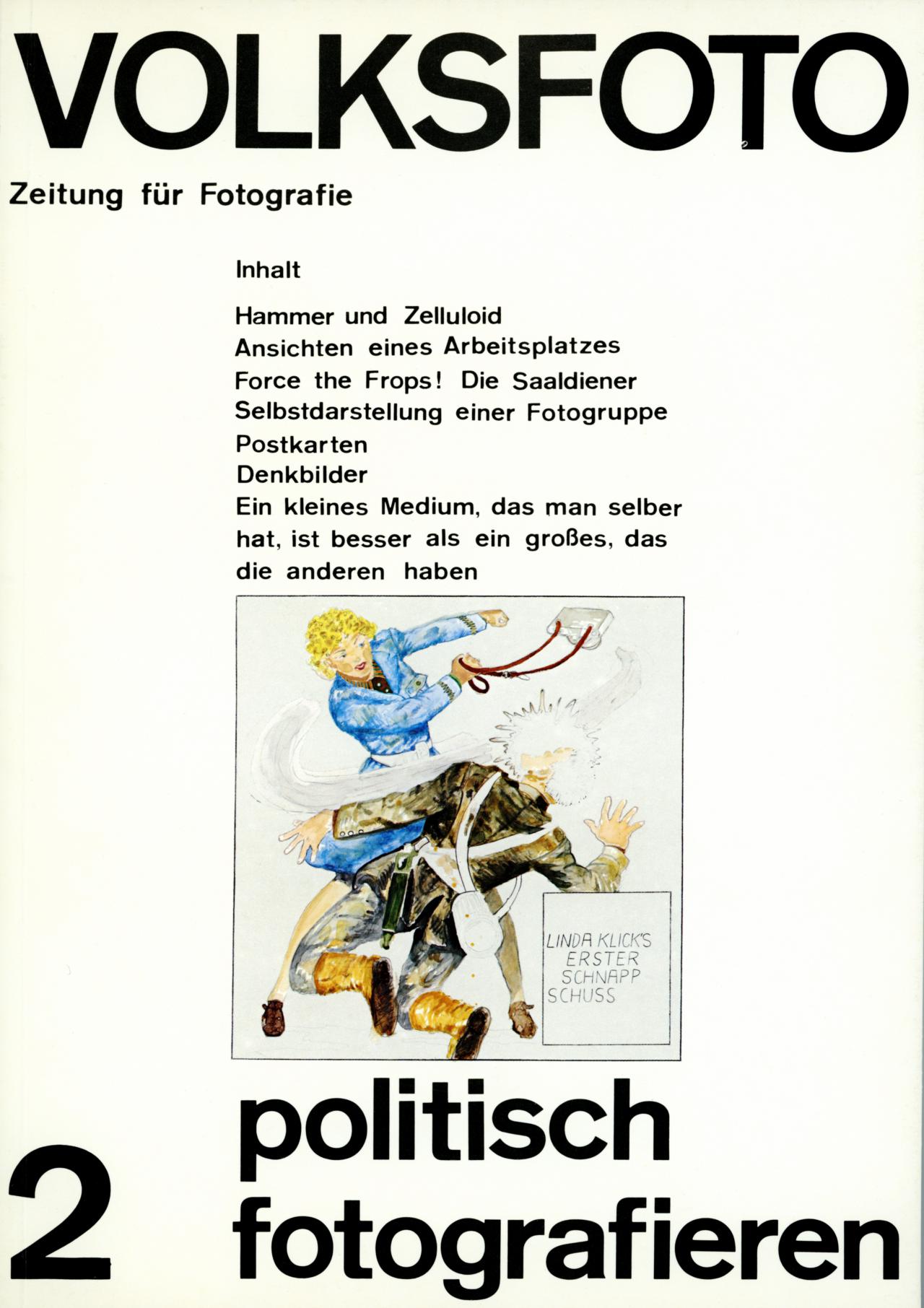

Das Terrain, auf dem Ansätze dieser neuen Volkskunst am besten zu finden und am leichtesten zu dokumentieren sind, ist die Amateurfotografie. Seit der ersten Ausstellung über Amateurfotografie „Millionen Touristen fotografieren den schiefen Turm von Pisa. Wie viele halten ihren Fotoapparat schief?“ 1974, bearbeitete ich, oft mit Andreas Seltzer zusammen, in einer Serie von Ausstellungen Schwerpunkte aus dem Bereich der Amateurfotografie. Dieses Gebiet erschien uns so wichtig und ergiebig, dass wir 1976 die Zeitschrift »VOLKSFOTO« gründeten. Und damit sind wir bei einem neuen Thema, dem Thema einer zeitgemäßen künstlerischen Arbeitsmethodik.

Der Künstler

Zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Problemen zeitgenössischer Kunst, ohne die die Arbeit des Künstlers heute nur ein Anachronismus ist, taugt die traditionelle Kunstpraxis nicht mehr. Ein Künstler, der sich heute nur aufs Malen beschränkt, wie will der sich Klarheit verschaffen über die Unzulänglichkeit des Museums, für das er letztlich seine Bilder malt, oder wie sollte er gar mit seinen Bildern das Museum angreifen, um es zu ändern? Nicht einmal zur Reflexion seines eigenen Mediums taugt seine Malerei, denn Reflexion ist ein Denkprozess, und ein Denkprozess ist in erster Linie ein verbaler Prozess. Aber auch der „moderne“ Videokünstler erfasst in seiner Arbeit nichts von der Realität des Fernsehens etwa, die seine Arbeit doch entscheidend mitbestimmt, wenn er, wie der „traditionelle“ Maler, den Traditionen der künstlerischen Arbeit verhaftet bleibt.

Der Tradition zufolge sollte der Künstler eine unverwechselbare Arbeit machen – seinen Stil entwickeln. Er sollte sich spezialisieren. Der Tradition zufolge sollte der Künstler auf seinem Spezialgebiet der Beste sein und sich nicht um Dinge kümmern, die ihn nichts angehen. Gehen den Künstler die Menschen nichts an, die seine Werke anschauen? Geht ihn das Museum nichts an, in dem seine Werke hängen, und die Arbeit der Kunstschreiber, die seine Arbeit vermitteln? Soll er sich nicht um die Kulturpolitik der Verwaltungen kümmern, die ja der Rahmen ist, in dem er seine eigene Arbeit veröffentlichen muss? Nein. Den Traditionen künstlerischer Arbeit zufolge, nein. Denn dafür gibt es andere Spezialisten: die Museumsdirektoren, die Kulturpolitiker, die Kunstkritiker.

Auch heute noch ist die verbreitete Lieblingsvorstellung vom Künstler die des freien, starken Individuums, das seine Individualität zum Zentrum seiner Weltbetrachtung macht. Dass dieses naive Künstlerbild, das selbstverständlich auch die Künstler selbst gerne pflegen, zu all den albernen Privatismen führt, aus denen die zeitgenössische Kunst überwiegend besteht, muss schon daran liegen, dass in ihm der grundlegende Wandel nicht reflektiert ist, dem der Begriff des Individuums in der Industriegesellschaft unterworfen ist.Da kommt mir ein Gedanke, und probeweise will ich ihn mal niederschreiben: Das idealistische Bild vom freien und selbstbewussten Künstler ist ja eigentlich das Bild vom nicht angepassten, gar oppositionellen Geist. Und tatsächlich entspricht dies auch der utopischen Funktion der Kunst, die immer gleichzeitig Kritik des Bestehenden ist. Der Künstler, der noch an seiner traditionellen Rolle als Rebell festhält, steht aber vielleicht nicht mehr im Widerstand zur Gesellschaft, in der er arbeitet, sondern er erfüllt die Erwartungen, die die Gesellschaft an ihn stellt. Ohne dass er selber an seinem Status etwas geändert hätte, wird aus dem Rebell der Staatskünstler. Staatskünstler in dem Sinne, dass er die von der Gesellschaft gestellten Erwartungen befriedigt und mit seiner Kunst nur noch ausschmückt, was besteht. Die Rolle des Rebellen (im altmodischen Sinn) wird von der Gesellschaft goutiert, denn sie bringt etwas Farbe ins sonst recht graue Gesellschaftsbild. Der Rebell mutiert zum Staatskünstler – gerade weil er sich nicht geändert hat.

Keine Frage, der oppositionelle Geist ist für die Kunst heute so wichtig, wie er es war. Welche Verfahren kann der Künstler aber heute anwenden, um seine Kunst politisch zu machen. Von Jean-Luc Godard, dem französischen Filmemacher, habe ich in dem Punkt (der künstlerischen Arbeitsmethodik) mehr gelernt als von jedem zeitgenössischen bildenden Künstler. Er hat den Unterschied formuliert zwischen den Methoden, einen politischen Film zu machen und einen Film politisch zu machen. Was er damit meint, ist wohl vor allem, dass es nicht ausreicht, ein politisches Thema zu verfilmen, sondern dass das Medium – in seinem Fall der Film – Teil der Reflexion sein sollte.

Zur bildenden Kunst. Ich versuche darüber nachzudenken, was es bedeutet, 1970 oder 1980 in der Bundesrepublik Künstler zu sein. Das Nachdenken aber ist nicht privat, findet nicht neben der künstlerischen Arbeit statt, sondern es ist der Kern meiner künstlerischen Arbeit. Meine Ausstellungen, Zeitschriften, Filme usw. sind meine Form des Nachdenkens. Beim Nachdenken über meine Rolle als Künstler gerate ich zwangsläufig an die gesellschaftliche Wirklichkeit, in der ich lebe und arbeite. Und zwar stoße ich zuerst auf meine unmittelbare Arbeitsrealität: mein Publikum, das Museum, den Kunsthandel, die Kunstkritik, Medienprobleme, die Kunsthochschule. Deshalb meine ich auch, dass die politische Arbeit des Künstlers bei seiner Arbeit beginnt.

Zur sorgfältigen und kontinuierlichen Arbeit an diesen miteinander verschränkten Problemen reicht die traditionelle künstlerische Arbeitsmethodik Ausbildung einer speziellen Meisterschaft – nicht mehr aus. Ich meine, dass der zeitgemäß arbeitende Künstler weder selbst ein Spezialist sein darf, noch sich der Autorität von Spezialisten beugen darf. Die Ausbildung mehrerer Fähigkeiten, die sinnvoll ineinandergreifen, ist heute wichtiger als die einer einzigen – wenn auch hoch entwickelten – Spezialität.

Die Veröffentlichungen

Am Beispiel meiner eigenen Arbeit kann ich vielleicht einen Versuch vorführen: Schon der Gründung meiner Galerie lag die Absicht zugrunde, nicht mehr von den sporadischen und von unterschiedlichen Bedingungen beeinflussten Ausstellungsmöglichkeiten in Galerien, Kunstvereinen und Museen abhängig zu sein. Für eine kontinuierliche Arbeit wollte ich eine permanente Veröffentlichungsmöglichkeit: meine eigene Galerie. Aber nach einem Jahr stellte sich heraus, dass diese neue künstlerische Arbeitsform auch Nachteile hatte. Einer war, dass nach dem Ende der Ausstellung nichts mehr von der Arbeit zu sehen war. Alles Material verschwand wieder in Kisten und Schubladen. Ein anderer Nachteil ist, dass die Verwendung von Texten in der Ausstellung nur begrenzt möglich ist – einfach, weil niemand Lust hat, in einer Ausstellung lange Texte zu lesen. Andererseits aber kann man bei einer inhaltlichen Auseinandersetzung nicht auf Sprache und Text verzichten. Das war der Grund dafür, dass ich anfing, zusätzlich zu den Ausstellungen Zeitungen zu machen. Die Zeitungen leisten das, was die Ausstellungen nicht können: Zwar sind sie weniger sinnlich, dafür stellen sie ein Thema detailreicher dar, sie konservieren, und sie haben eine überregionale Verbreitung. Auf dem Weg über meine eigenen Zeitungen kam ich ans Schreiben Schreiben als eine Form der argumentativen Auseinandersetzung. So ist das Schreiben über Kunstprobleme zunehmend zum wichtigen Bestandteil meiner Arbeit geworden, und außer den Beiträgen in meinen eigenen Publikationen schreibe ich – wenn mich das Thema genügend interessiert – heute auch für fremde Publikationen.

Auf die Fotografie kam ich nur über die Einsicht, dass sie eine besondere Bedeutung hat im Rahmen meines Arbeitsthemas "Volkskunst“ – schon deshalb, weil fast jeder fotografiert. Denn die Fotografie als künstlerisches Medium langweilt mich nur.

Für ein populäres Thema wie Volkskunst“ und „Amateurfotografie“ ist die Galerie, die Kunstzeitung und der Kunstverein ein zu enger Verbreitungsrahmen. Die Massen erreicht man übers Fernsehen. Aus dieser Einsicht sind mittlerweile drei Filme fürs Fernsehen entstanden.

Zum Malen kam ich über die ursprünglich nur theoretische Auseinandersetzung mit der Malerei. (Aber das versuche ich weiter hinten im Buch zu begründen.)

Zusammenarbeit mit Andreas Seltzer

Eine besondere Bedeutung bei dem Versuch, eine zeitgemäße künstlerische Arbeitsmethodik zu entwickeln, spielt die Frage der Zusammenarbeit. Denn wenn nicht mehr die Subjektivität des Künstlers im Zentrum seines Bemühens steht, dann entfällt auch die Notwendigkeit, die persönliche Unverwechselbarkeit in dem Maß zu stilisieren, das wir als Kennzeichen des bedeutenden Künstlers anzusehen gelernt haben. Außerdem habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass unabhängig von mir andere Künstler ähnlich dachten und an ähnlichen Projekten arbeiteten. 1975 lernte ich Andreas Seltzer kennen, und wir stellten fest, dass wir unabhängig voneinander die Arbeit des „Sendermanns“ in Westberlin verfolgten, seine Wandbeschriftungen fotografiert hatten und auch ähnlich interpretierten. Also machten wir die Ausstellung »Bürger werden am Kopf mit Sendern angepeilt, belauscht, angeredet, verfolgt, gefoltert – Beispiel eines Widerstandes« zusammen. Neben den Projekten, die jeder von uns alleine machte, entstanden im Laufe der letzten fünf Jahre eine Reihe gemeinsamer Projekte, das größte davon ist unsere Zeitschrift »VOLKSFOTO«. Bei »VOLKSFOTO« versuchten wir, das Prinzip der Zusammenarbeit auf unsere Leser auszudehnen. Mit unseren Lesern gemeinsam (um deren Fotos es ja ging) wollten wir die verschiedenen Themen und Darstellungsweisen einer Bildproduktion sammeln und auswerten, die, meist als Abfall professioneller Fotografie angesehen, anonym versickert und unerkannt in Schubladen und Alben gehortet bleibt.

Kurz gesagt: Als fast zwangsläufiges Ergebnis der öffentlichen Arbeit in den letzten 10 Jahren ist ein Spektrum von Themen und Arbeitstechniken entstanden, das bei der Konzipierung von Ausstellungsräumen anfängt, Fotoarbeiten einbezieht, das Schreiben von theoretischen Texten und Kritiken, das Herstellen von Fernsehfilmen, Projekte über das Medium Malerei und das beim Malen meiner eigenen Bilder – hoffe ich – nicht zu Ende ist. Auf einigen dieser Gebiete gibt es möglicherweise einen Weltmeister, der besser ist als ich. Aber das Ausbilden mehrerer Fähigkeiten, die sich ergänzen, scheint mir im Interesse meiner künstlerischen und politischen Strategie wichtiger als eine einzige – wenn auch hoch entwickelte – Meisterschaft.

Das Publikum

Neue künstlerische Arbeitsmethoden hätten keinen Sinn, wenn sie nicht zu neuen Ergebnissen führen würden. Zu den visierten Zielen – denn das war ja eine der Prämissen bei der Gründung meiner Galerie – gehört ein neues Verhältnis zwischen Künstler und Publikum. Mittlerweile hat sich das folgendermaßen eingespielt: Bei den „Kunstthemen“ (Museum, Kulturpolitik, Kunstkritik, Medienprobleme usw.) kommen wenige, speziell am Thema Interessierte und meist identisch mit dem Stammpublikum. Die Ausstellungen über Volkskunst“ (also auch Amateurfotografie) ziehen sehr viele Besucher an. Bis zu tausend pro Ausstellung. Oft sind das Leute, die sonst nicht in Galerien gehen und die an dem jeweiligen Thema deshalb interessiert sind, weil sie Beziehungen zu ihren eigenen Arbeiten herstellen können. Da ich hinter meiner Galerie arbeite und wohne und keine Sekretärin beschäftige, die auf die Galerie aufpasst, komme ich mit den Ausstellungsbesuchern oft ins Gespräch. Neben der permanenten Kritik, die auch für die Korrektur und Weiterentwicklung meiner Arbeit nötig ist, ergibt sich daraus aber auch manchmal eine partielle Zusammenarbeit bei zukünftigen Projekten. Am Beispiel von »VOLKSFOTO« ist das aber ja schon kurz erklärt.

Das Geld

Habe ich denn noch etwas Wichtiges vergessen? Richtig, das Geld! Eine der häufigsten Fragen: Kann man denn von so einer Galerie leben? Mittlerweile ja. Der Hintergrund, den man dabei nicht übersehen darf, ist, dass auch Künstler, die im traditionellen System arbeiten, privilegiert sind, wenn sie von ihrer Arbeit leben können. Anders gesagt: Als bildender Künstler genug Geld zum Leben zu verdienen ist schwierig, mit und ohne Produzentengalerie. Deshalb ist das ökonomische Hauptprinzip einer Produzentengalerie: wenig Geld ausgeben. Beispiele: Galerie, Arbeitsräume und Wohnung sind in meinem Fall eine Einheit. Dadurch kostet die Galerie keine eigene Miete. Zu druckende Texte (fürs »VOLKSFOTO« zum Beispiel) werden nicht abgesetzt – ich schreibe sie auf der Maschine, und die Filme montiert nicht der Grafiker, sondern ich selber. Im Durchschnitt kostet eine Ausstellung in der 7. Produzentengalerie einschließlich Plakate und Porto 600 – 800 Mark.

Aber auch das wenige Geld kann ich nur ausgeben, wenn es vorher hereinkommt: »VOLKSFOTO« ging so gut, dass es einen Teil der Kosten abdeckte. Für Vorträge, Lehrveranstaltungen und Fernsehfilme bekomme ich Honorare. Die Kunsthochschule in Hamburg bezahlte für eine Gastdozentur recht ordentlich, und manchmal verkaufe ich ein Bild oder eine komplette Ausstellung.

Die Siebte

Was Sie vielleicht noch interessiert, denn ich werde das oft gefragt: Warum heißt meine Produzentengalerie die 7.? Weil sie nicht die erste ist und weil sie nicht die letzte sein darf. Aber sie könnte auch 5. Produzentengalerie heißen oder 60. Produzentengalerie.

Die Produzentengalerie ist ein Modell, das nicht zuletzt zu dem Zweck entwickelt worden ist, von anderen Künstlern aufgenommen, korrigiert und weiterentwickelt zu werden. Sie ist ein Modell, mit dem auch demonstriert werden soll, dass Künstler die Vermittlung ihrer Arbeit als einen Bestandteil ihrer Kunst selbst übernehmen müssen. Die ständige Reibung des Künstlers an seinem Publikum verändert den Künstler, seine Kunst und sein Publikum. Das ist auch eine politische Arbeit. Aber die politische Arbeit des Künstlers beginnt bei seiner Arbeit.